Mit den Worten " Etliche Studien befassen sich mit der

´┐Żkologischen Lage am Aralsee , aber kaum jemand fragt, wie es den Menschen dort

geht " startete Jan Small 1997 mit einem kleinen Krankenhaus in Kungrad ein Projekt zur Bek´┐Żmpfung der grassierenden

multiresistenten Tuberkulose.

Seither arbeiteten die ´┐Żrzte ohne Grenzen hier, im Nordwesten Usbekistans, lange

Zeit als einzige Hilfsorganisation in einem verarmten, verseuchten, ja von der

Welt schon fast vergessenen Land.

Die Umweltorganisationen der vereinten Nationen erkl´┐Żrten die Aralsee-Region

1992 zum Katastrophengebiet. Die Ausma´┐Że der Sch´┐Żden sind mit denen von

Tschernobyl vergleichbar.

Durch Fehlwirtschaft wurde das Land noch zu Sowjetzeiten mit Tonnen an D´┐Żnger

und Pestiziden verseucht.

F´┐Żr den gro´┐Żfl´┐Żchigen Anbau von Baumwolle und Reis wurde vor allem dem

wichtigsten Zulauf des Aralsees Amudarja jahrzehntelang das Wasser abgegraben.

Der Fluss und der viertgr´┐Ż´┐Żte Binnensee dieser Erde begannen auszutrocknen, zu

versalzen und zu verlanden.

Zudem wurde seinerzeit auf der im Aralsee liegenden und mittlerweile zur

Halbinsel verlandeten "Insel der Wiedergeburt" ein sowjetisches Forschungslabor

f´┐Żr biologische Waffen betrieben.

Die Auswirkungen dieser Verseuchung sind bis heute nicht einzusch´┐Żtzen.

Die Menschen in dieser Region wurden nicht nur durch vergiftete Nahrung und

verseuchtes Wasser schwer krank, sondern auch durch belasteten W´┐Żstenstaub, der

sich ´┐Żber die Luft weit verbreitete.

Sehr viele Menschen erlitten Darm- und Atemwegserkrankungen. Viele Frauen

erkrankten an einer An´┐Żmie; Kinder kamen missgebildet zur Welt.

Trotz dieser verheerenden Folgen hatten die Menschen anfangs zumindest noch eine

medizinische Grundversorgung, die aber mit der Unabh´┐Żngigkeit Usbekistans 1991

zusammenbrach.

Das Land verarmte zusehends, ein ´┐Żffentliches Gesundheitswesen war nicht mehr

aufrechtzuerhalten und die Zahl der Tuberkulose- Infizierten explodierte.

Das Zentrum der Arbeit von ´┐Żrzte ohne Grenzen verlagerte sich von Kungrad in ein

B´┐Żro nach Nukus, der Regionalhauptstadt Karakalpakstans, in dessen Umgebung drei

Krankenh´┐Żuser aufgebaut wurden.

Aus Schutz vor der Intimsph´┐Żre der Patienten und aufgrund der potentiellen

Ansteckungsgefahr war der Besuch eines Krankenhauses nicht erlaubt.

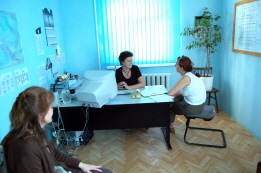

So f´┐Żhrten wir ein Gespr´┐Żch mit der sehr engagierten Projektleiterin Carla,

einer Krankenschwester aus den Niederlanden, um uns direkt vor Ort ´┐Żber die Situation zu informieren.

Die Kontakte zu der Organisation kn´┐Żpften wir bereits im Vorfeld ´┐Żber einen

hilfsbereiten Arzt aus Berlin, dem Hauptsitz der ´┐Żrzte ohne Grenzen in

Deutschland.

|

|

Das Team von insgesamt acht internationalen Mitarbeitern, darunter u.a. auch

´┐Żrzte und Logisten, arbeiten mit dem Ziel, einheimischen Medizinern das

sogenannte Dots-Programm zu vermitteln. "Dots" steht als ein englisches K´┐Żrzel

f´┐Żr eine sorgf´┐Żltig kontrollierte Therapie.

Unter strengster Medikamentenkontrolle und Quarant´┐Żne werden Infizierte f´┐Żr

mindestens zwei Monate station´┐Żr behandelt. Die krankmachenden Keime werden in

eigens eingerichteten Laboratorien kontinuierlich und sehr genau untersucht.

Die Patienten sind w´┐Żhrend ihres Aufenthaltes isoliert, m´┐Żssen bis zu 20

Tabletten t´┐Żglich einnehmen und leiden unter den sehr starken Nebenwirkungen,

wie extremer ´┐Żbelkeit und

schwersten Depressionen.

Anschlie´┐Żend werden sie bis zu zwei Jahre regelm´┐Ż´┐Żig h´┐Żuslich betreut, um den

weiteren Krankheitsverlauf und die weitere Tabletteneinnahme zu verfolgen.

Auf diese Weise liegt die Heilungsrate bei 60%.

|

Carla leistet diese Hausbesuche, die mit sehr viel sozialer Arbeit verbunden

sind.

Mit einem Dolmetscher und einem Fahrer an ihrer Seite, f´┐Żhrt sie tagt´┐Żglich zu

den kranken Menschen, die weit verstreut um diese Gegend wohnen.

Traurig erz´┐Żhlt sie, dass es immer wieder Menschen gibt, die an der

Medikamenteneinnahme verzweifeln. Einige sind so arm, dass sie sogar versuchen,

ihre Medikamente auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Unerm´┐Żdlich kl´┐Żrt sie die Betroffenen auf, leistet ihnen und ihren Angeh´┐Żrigen

seelischen Beistand und nimmt Anteil an ihrem Schicksal.

Sie meint, dass Projekt werde vielleicht noch f´┐Żr drei Jahre weiterbewilligt.

Die Hilfe sei eingeleitet worden und werde begleitet, bis sie schlie´┐Żlich in die

Verantwortung der usbekischen Gesundheitsbeh´┐Żrde ´┐Żbergeben werden k´┐Żnne. Leider

seien aber die Medikamente der multiresisten Tuberkulose und ihre weitere

Erforschung ´┐Żberaus kostspielig.

Wir sp´┐Żren, dass Carla das Land und die Leute lieben gelernt hat. Es bricht ihr

fast das Herz, dass sie nun bald, nach geplanten zwei Jahren Arbeitszeit, das

Land wieder verlassen muss.